Sols

Des pistes pour faire remonter le taux de matière organique

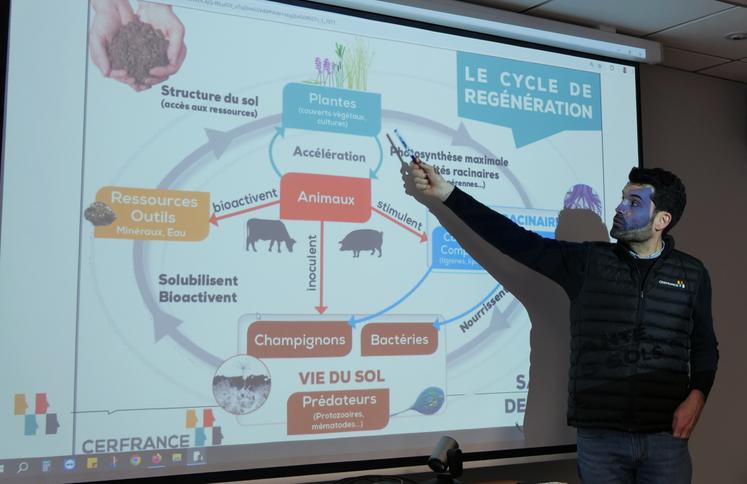

CerFrance 49 organisait cette semaine plusieurs formations pour les agriculteurs ayant souscrit des MAEC. Avec un fil rouge, l'agriculture régénérative.

CerFrance 49 organisait cette semaine plusieurs formations pour les agriculteurs ayant souscrit des MAEC. Avec un fil rouge, l'agriculture régénérative.

"Dans l'idéal, il faudrait être à 3 % voire 4 % minimum de matières organiques dans ses sols pour augmenter le carbone, expliquait Cédric Lioton, conseiller agronomie au CerFrance 49, lors d'une formation cette semaine à Angers. On pourrait dire qu'un sol n'est pas complètement fertile s'il n'est pas à 4 % de matière organique. En dessous de 4 %, on courra toujours après, soit le travail du sol, soit la fertilisation". Or, "la matière organique, rappelle-t-il, est le pilier de la fertilité des sols".

3 à 4 % de matière organique, on en est loin. "Depuis 40 ans, on minéralise plus qu'on ne crée de l'humus dans les sols. On tire plus dans notre frigo qu'on fait de courses, donc on a vidé notre frigo au fur et à mesure", illustre le conseiller. En sollicitant ainsi les sols sans les nourrir suffisamment, on arrive à "moins de 1 % de matière organique dans les plaines céréalières". Des taux autour de 1 % ont été relevés même dans le Maine-et-Loire, alors qu'"il y a 40 ans, on était plutôt autour de 5 à 10 %". Un des objectifs de la régénération des sols, c'est justement de parvenir à augmenter la part d'humification dans le sol pour réaugmenter le taux de carbone.

Peu d'apport de carbone par les pailles

CerFrance a comparé différentes pratiques. Cédric Lioton prend l'exemple des pailles restituées au sol en système céréalier, où seul 15 % du carbone des pailles va humifier les sols. "On comprend mieux pourquoi les céréaliers ne remontent pas leur taux de matière organique en restituant les pailles. Les pailles apportent assez peu de carbone et consomment de l'azote, créant des phénomènes de "faim d'azote". Il faut au contraire aller chercher des effluents". Le gain d'humus est bien plus important avec des fumiers par exemple, puisqu'environ 50 % de leur carbone va à l'humification.

Les intérêts des légumineuses

Quant aux couverts végétaux, quels sont ceux qui sont les plus intéressants pour nourrir les sols ? Les légumineuses (féverole, trèfle, pois, vesce...) cumulent les avantages. Elles ramènent autant de carbone stable dans les sols qu'une moutarde ou une avoine, mais elles ramènent également du carbone labile, rapidement disponible pour nourrir et stimuler la vie biologique du sol (bactéries, champignons) et de l'azote. Elles présentent, en outre, un système racinaire plus intéressant.

Leur seul inconvénient serait leur coût. Mais en termes économiques, il faudrait, conseille Cédric Lioton, "arrêter de voir le couvert comme une contrainte, mais avoir plutôt un raisonnement de gestionnaire". Par exemple pour la féverole, "le prix des éléments nutritifs avancés à la culture suivante par le couvert dont le coût en semence agricole est de 100 à 120 €/ha est de 650 à 700 €/ha, soit un bénéfice de 550 à 570 €/ha", argumente-t-il. Les restitutions potentielles sont calculables à l'aide de la méthode Merci.

En matière de pratiques, le pâturage tournant dynamique donne aussi de bons résultats en termes de potentiel naturel de productivité des prairies, comme l'a constaté un des participants à la formation, l'éleveur Nicolas Gohier.

Aérer le sol : l'aide de la fissuration

Les vers de terre et les plantes sont évidemment des alliées pour aérer un sol et lui redonner de la vie. Mais parfois, lorsque le sol est trop compact, cette stratégie peut échouer. "Si les vers n'ont rien à manger, ce n'est pas viable". De même, "les racines ne décompactent pas, elle sont pas des marteaux piqueurs, elles entrent dans les porosités du sol. Il faut de la porosité pour les aider". Seul le temps peut permettre de restructurer les sols en profondeur. Mais s'il faut aller plus vite, la fissuration peut être un moyen de restructurer les sols de manière mécanique. "Il faut alors privilégier les dents droites qui ne bousculent pas les horizons", préconise Cédric Lioton. Et il faut éviter de fissurer dans le vide, en veillant à ce qu'il y ait un treillis de racines pour maintenir la structure. L'idéal, c'est de pouvoir soit fissurer en combiné avec un semis, soit fissurer dans un couvert. On permet ainsi aux racines d'aller coloniser les micro-fissurations créées par l'outil. Mais encore une fois, insiste Cédric Lioton, la mécanique n'est pas "la solution" mais elle peut venir "couvrir les défaillances en matière organique".