Distanciation sociale avec le carpocapse

Dans les vergers, la pression carpocapse augmente au fil des années. François Crestin, arboriculteur à Chemillé-en-Anjou, a installé le système Alt’Carpo, barrière mécanique à ce papillon destructeur.

Dans les vergers, la pression carpocapse augmente au fil des années. François Crestin, arboriculteur à Chemillé-en-Anjou, a installé le système Alt’Carpo, barrière mécanique à ce papillon destructeur.

Le ver de la pomme, ou carpocapse, est un papillon nocturne au stade adulte. C’est la chenille (le stade larvaire) qui cause les dégâts. Elle creuse des galeries dans les fruits jusqu’aux pépins. Les fruits tombent à terre et ne sont plus consommables. « Avec l’anthonome, l’hoplocampe et le puceron, le carpocapse est le principal ravageur du verger », témoigne François Crestin, arboriculteur aux Vergers du Pré Ferron.

Une recrudescence des ravageurs

Situé à Chemillé-en-Anjou, ce verger d’une dizaine d’hectares est en agriculture biologique depuis l’année dernière. François Crestin s’est installé en 2017, rejoignant ainsi son beau-frère sur l’exploitation, qui appartenait à ses parents. Cependant, si la conversion en bio a été aisée au départ, l’exploitant constate une augmentation de la pression de certains ravageurs. « Les premières années de conversion se passent bien en général. Mais à partir de quelques années, le stock de ravageurs commence à être important, on observe un temps de latence. C’est à cette période qu’il faut être le plus vigilant », constate Yannick Manseau, technico-commercial pour la Coopérative d’approvisionnement des maraîchers Nantais (Camn). Ainsi, François Crestin a constaté, en 2019, des zones impactées à hauteur de 25 % par les carpocapses, malgré des moyens de lutte. « On utilisait de la confusion sexuelle, qui coûtait près de 350 €/ha, et de la carpovirusine, qu’il fallait renouveler toutes les semaines », détaille l’arboriculteur. Sans résultats probants.

Des filets efficaces

Une fois ce constat effectué, François Crestin a cherché un nouveau moyen de lutte contre ce ravageur. Ainsi, en 2019, il a installé des filets Alt’Carpo, permettant de freiner la propagation du papillon, de manière mécanique. Sur une zone où il avait perdu 12 % de la récolte en 2018, il n’a perdu que 1 % en 2019. Un résultat encourageant, qui l’a incité à renouveler l’opération sur une plus grande surface, 1,70 ha au total. Le coût de ce système est d’environ 15 000 € par hectare. Ce coût varie en fonction de la disposition des vergers. « On considère que l’investissement est rentable au bout de 6 ans, sachant que la durée de vie du filet dépasse la quinzaine d’années », détaille le technicien. De plus, les arboriculteurs chemillois ont estimé que cette installation conduisait à une diminution d’au moins 12 passages. Et comme le résume François Crestin : « le tracteur, moins on est dessus, mieux on se porte ». Constitué d’un maillage fin, de 2,8*4 mm, ce filet a pu être financé à hauteur de 40 % grâce au système de PCAE.

La pression augmente

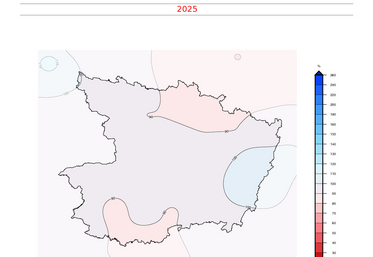

Pour le moment, ces filets ne sont pas encore répandus dans le Maine-et-Loire. Le technicien en dénombre une cinquantaine d’hectares entre notre département et la Loire-Atlantique. Les arboriculteurs sont encore réticents à installer ce type de dispositif, pas toujours simple à prendre en main. « La manutention est un peu difficile, notamment au moment de l’éclaircissage. Le filet est posé de début mai jusqu’à la récolte », explique François Crestin. Le réchauffement climatique favorise l’émergence de ravageurs, et leur développement dans des régions jusqu’alors épargnées. « Le système Alt’Carpo est intéressant lorsque la pression devient importante. Dans le Sud, cela fait dix ans que ce système est utilisé », témoigne Yannick Manseau. Ainsi, dans le Maine-et-Loire, la problématique carpocapse ne conduisait pas les arboriculteurs à se munir de filets. Une situation qui deviendra pourtant monnaie courante avec le changement climatique. « On voit que les carpocapses ont une génération supplémentaire par rapport à avant, et que la pression est plus élevée », déplore l’arboriculteur. Ainsi, ce genre de dispositif risque de fleurir dans nos vergers, dont le nombre de conversion en bio augmente d’année en année.

Article complet dans l'Anjou Agricole du 15 mai.